KI-gestütztes Prototyping in Rekordzeit – wie wir mit Tools wie Figma Make, Lovable oder Cursor arbeiten

Bei mindmatters setzen wir seit vielen Jahren auf iterative Produktentwicklung. Wir sind überzeugt: Je früher wir Nutzer:innen in die Entwicklung einbeziehen, Probleme verstehen und Feedback einholen, desto besser werden die Lösungen. Neuerdings arbeiten wir mit KI-gestütztem Prototyping, um noch besser Fragen formulieren zu können und die Lücke zwischen Bauen und Fragen zu verkleinern.

Warum KI im Prototyping Sinn ergibt

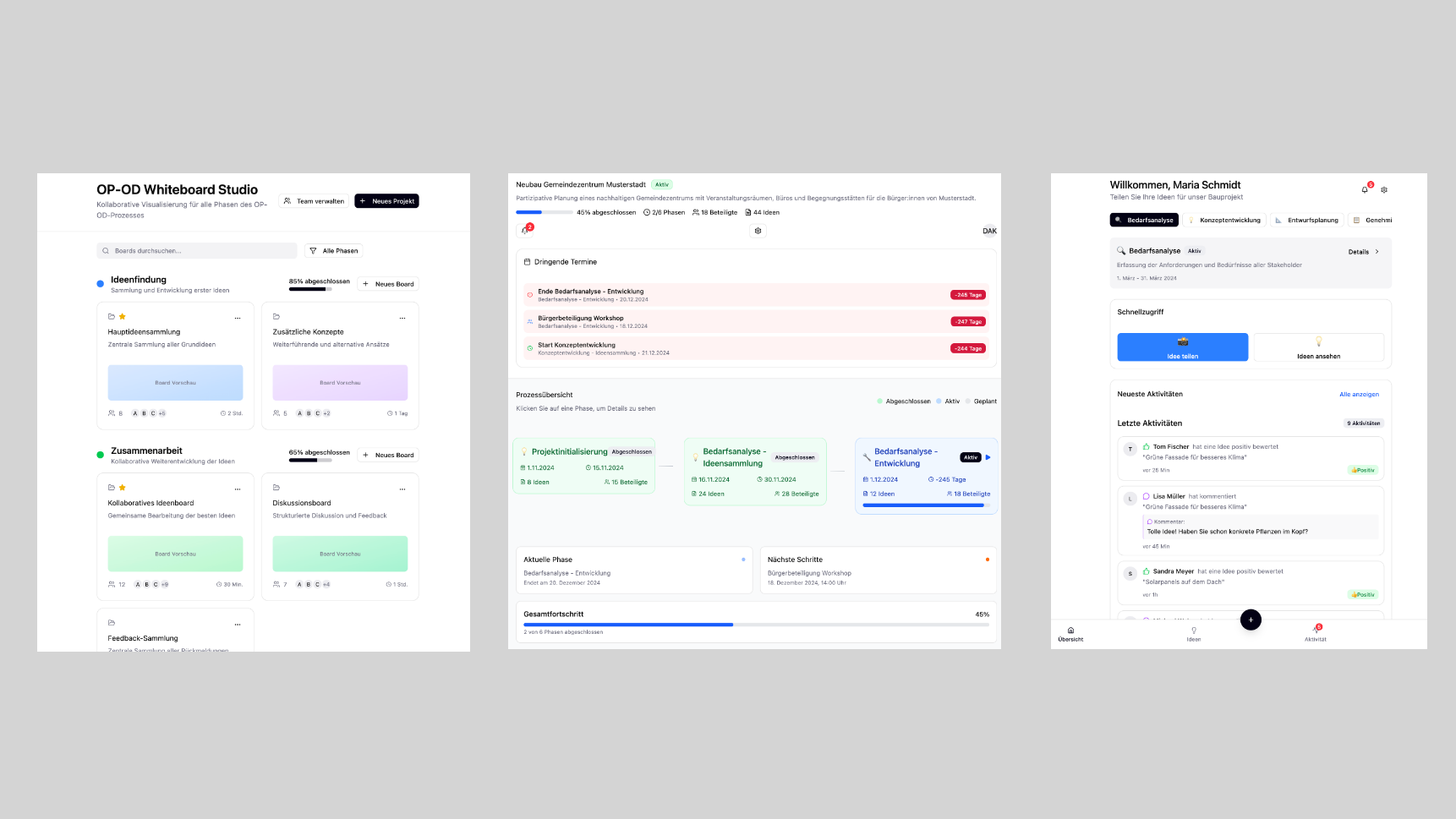

Während KI in der nachhaltigen Entwicklung komplexer Software noch viele offene Fragen zu Qualität, Wartbarkeit und Sicherheit aufwirft, entfaltet sie im Prototyping enormes Potenzial. Tools wie Figma Make, Lovable oder Cursor ermöglichen es uns, in kürzester Zeit funktionsfähige Klickdummies oder einfache Anwendungen zu erzeugen.

Dabei geht es nicht darum, sofort nutzbare Software zu bauen. Vielmehr nutzen wir die Geschwindigkeit der KI-Tools, um Hypothesen zu visualisieren, Ideen erlebbar zu machen und Rückmeldungen von Nutzer:innen einzuholen. So ergänzen wir Methoden wie Design Studios oder Lightning Design Sessions um eine weitere Option, gemeinsam zur besten Lösung zu kommen.

Ein Beispiel: Projekt Nah am Nutzen 2

Das Forschungsprojekt Nah am Nutzen 2 ist ein Gemeinschaftsprojekt der KOOPERATIVE GROSSSTADT eG und der RWTH Aachen. Es untersucht, wie Partizipation im genossenschaftlichen Bauprozess besser gelingen kann.

Hintergrund: In genossenschaftlichen Projekten sind Beteiligung, Inklusion, Solidarität und Nachhaltigkeit zentrale Werte. Bewohner:innen sollen früh in die Planung eingebunden werden. Gleichzeitig genießen offene Wettbewerbsverfahren in der Architekturszene hohes Ansehen, stoßen aber bei Bauherr:innen und Genossenschaften oft an Grenzen – zu komplex, zu riskant, und vor allem: Beteiligung kostet Zeit.

Nah am Nutzen 2 will diese Gegensätze auflösen, indem es Ansätze offener Wettbewerbe mit Echtzeit-Partizipationsmethoden verbindet. Ziel ist ein neues Planungswerkzeug, das ähnlich wie Open-Source-Projekte funktioniert: kollektive Planungsleistung, geteilte Autorenschaft, effiziente und nachhaltige Gebäude.

Vorarbeiten: Nutzerfeedback sammeln

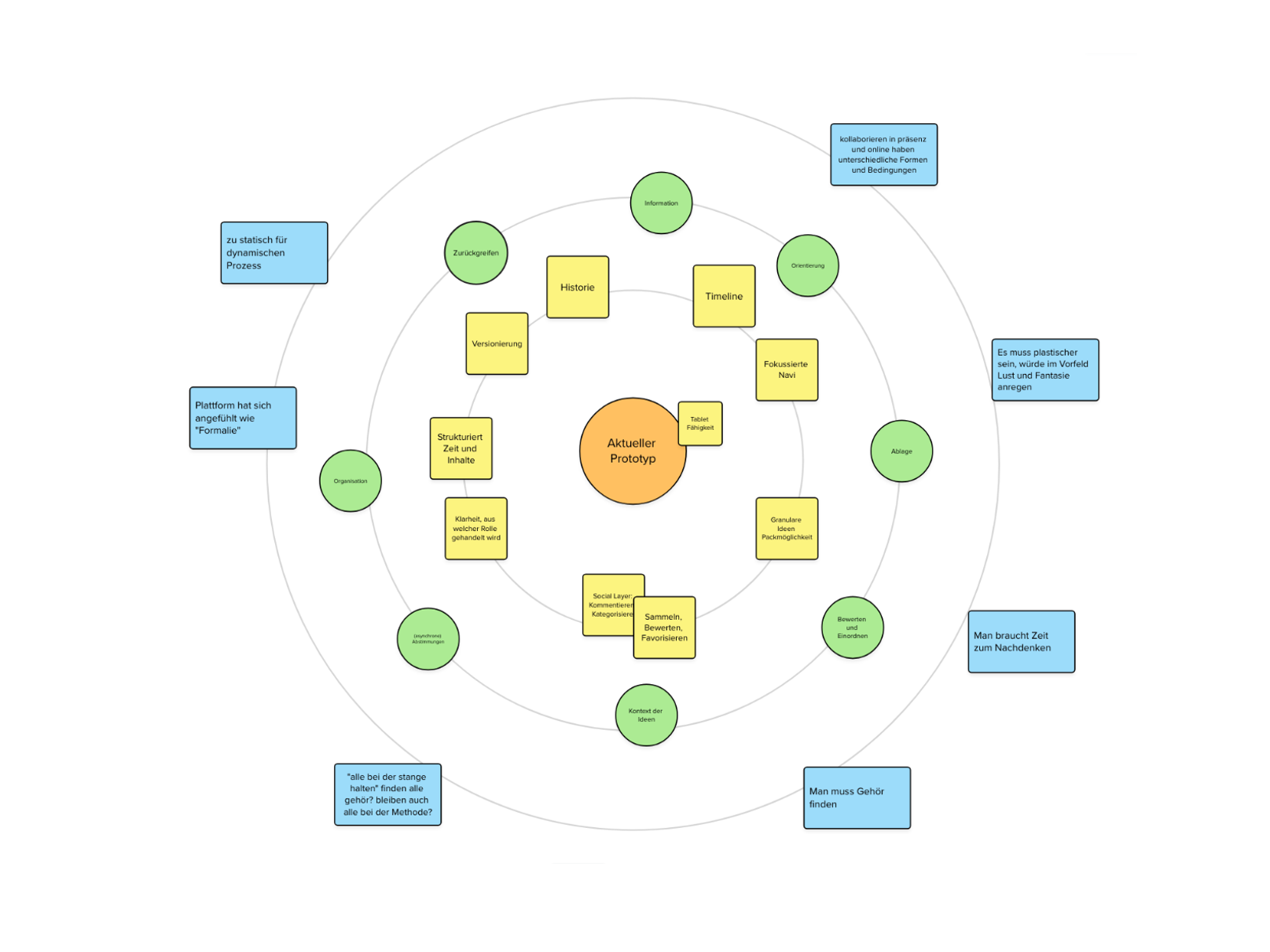

Bevor wir überhaupt mit KI-gestütztem Prototyping begonnen haben, führten wir sechs Interviews mit Nutzer:innen, die bereits Erfahrungen mit einem bestehenden Prototypen gesammelt hatten, u. a. im Projekt metso`metso ( und im bei der Planung des Projekts Notunterkunft und Kontaktcafé in Aachen.

So erhielten wir sehr konkretes Feedback („Ich wünsche mir eine Timeline“ oder „Inhalte müssen besser strukturiert werden“) und konnten es auf eine höhere Ebene abstrahieren: Bedürfnisse nach Orientierung, Kontext, Information und Motivation.

Ableitung: Welche Lösung brauchen wir?

Aus dem Research entstanden zwei zentrale Richtungen, welchen Charakter eine Software haben könnte, welche den Planungsprozess wirklich unterstützt:

- Die App als Rahmengeberin: liefert zur richtigen Zeit die relevanten Informationen, macht Verantwortlichkeiten sichtbar, ermöglicht Austausch und nimmt formale Hürden ab, damit mehr Raum für Kreativität bleibt.

- Die App als Inspirationsquelle: unterstützt den kreativen Teil des Prozesses, erleichtert die Erstellung visueller Artefakte, sortiert Ideen und integriert sich nahtlos in die OPOD-Methode.

Mit KI vom Bedarf zum Prototyp auf Basis klarer Vorarbeiten

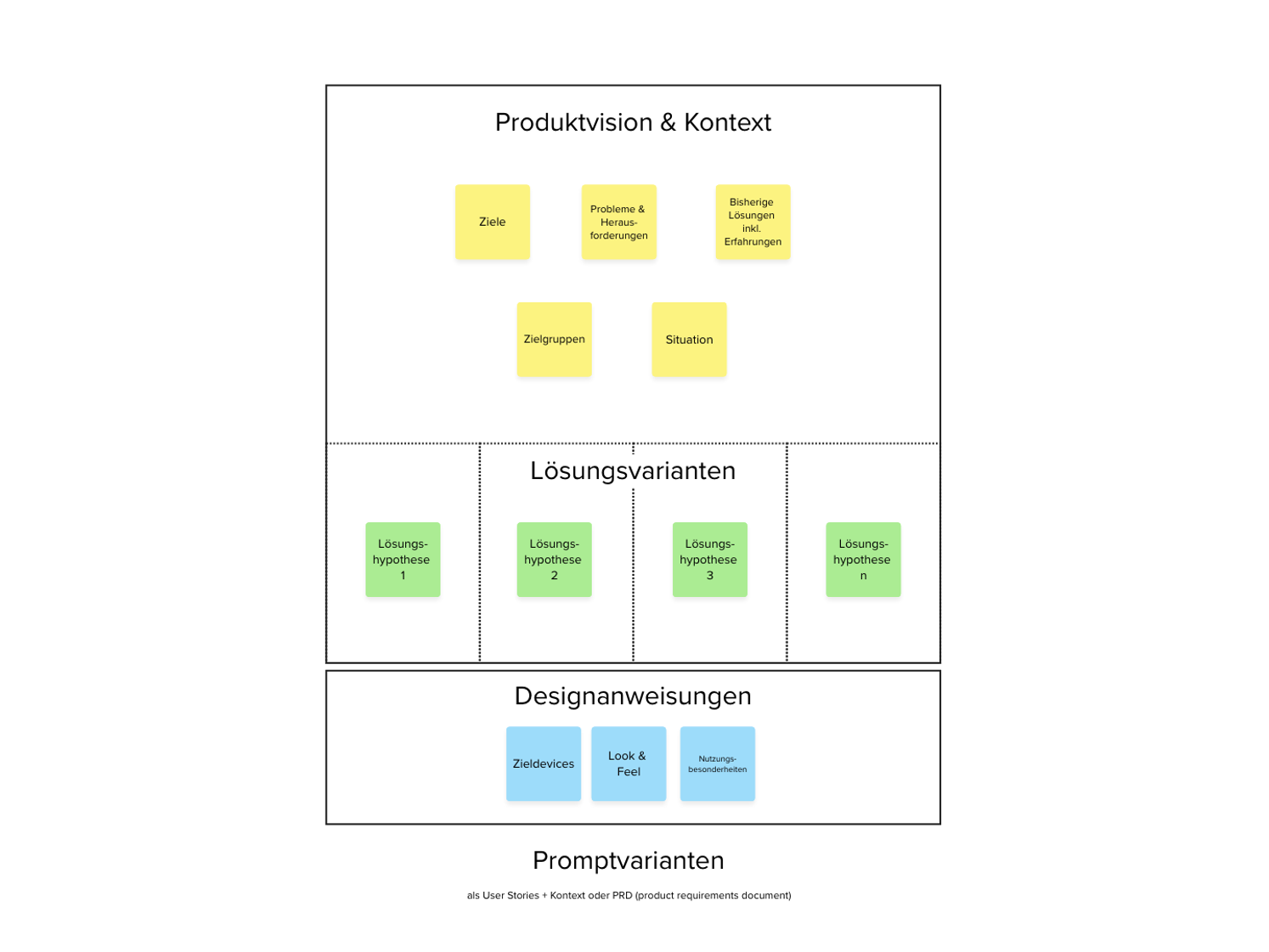

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Qualität des Inputs. KI-Tools entfalten ihr Potenzial nur dann, wenn sie mit einer guten inhaltlichen Grundlage gefüttert werden.

Deshalb haben wir vor dem Einsatz von Figma Make, Lovable oder Cursor ein Spielfeld entwickelt. welches aus einer Produktvision, Zielkontext und bisherigen Learnings besteht.

Darin halten wir fest:

- Zielgruppen und ihre Rollen im Planungsprozess

- Probleme und Bedürfnisse, die wir aus Nutzerinterviews abstrahiert haben

- Erkenntnissen aus der Nutzung des ersten Prototypen

- Lösungshypothesen für die beiden Varianten („Rahmengeberin“ vs. „Inspirationsquelle“)

Dieses strukturierte Wissen ist die Basis, um mit Sprachmodellen wie ChatGPT gute Prompts zu entwickeln. Statt vager Fragen („Bau mir eine App für Partizipation“) entstehen präzise Anweisungen: Welche Funktionalität, für welche Zielgruppe, in welchem Kontext und mit welchem Ziel.

So lassen sich Prompts generieren, die später in Tools wie Figma Make oder Cursor zu aussagekräftigen Prototypen führen. Ohne diesen Kontext bliebe das Ergebnis beliebig, denn auch hier halluziniert die KI, wenn ausreichend Kontext fehlt. Mit strukturiertem Input dagegen entstehen Prototypen, die die einzelnen Schwerpunkte konkreter Hypothesen erlebbar machen und die wir direkt mit Nutzer:innen testen können.

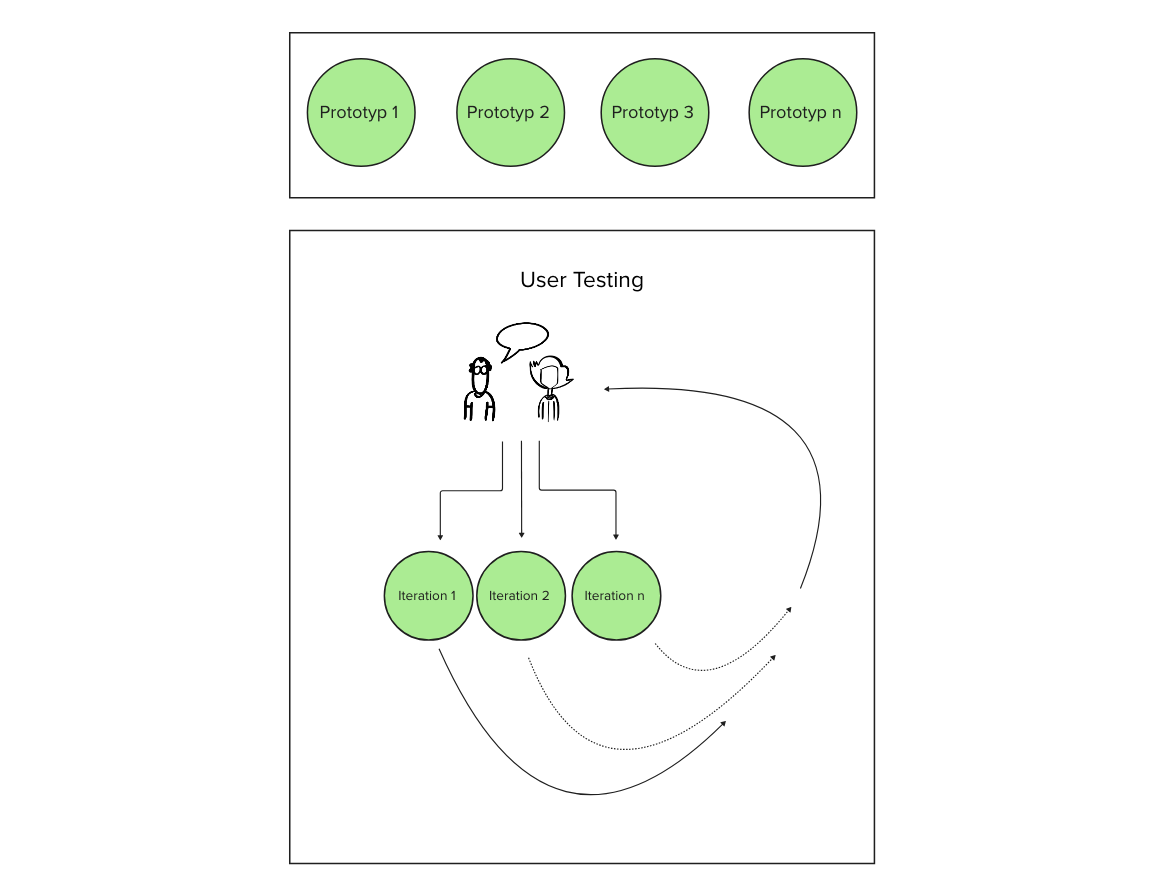

Iterationen in Echtzeit. Feedback direkt einbauen

Der vielleicht spannendste Effekt: Wir müssen die Phasen von Prototypenbau und Nutzerfeedback nicht mehr strikt trennen. Früher hätten wir eine Bauphase gehabt, danach eine Testphase dann (mit zeitlichem Abstand) die nächste Iteration. Heute können wir in laufenden Interviews auf Feedback reagieren, Varianten direkt erzeugen und unmittelbar wieder testen.

Das bedeutet: Iterationszyklen verkürzen sich dramatisch. Statt auf den nächsten Workshop oder Testzyklus zu warten, können wir mehrere Schleifen innerhalb eines einzelnen Gesprächs drehen. Durch die KI-generierten Prototypen erhalten wir sofort Antworten darauf, ob eine Idee trägt oder wo sie scheitert.

Was bleibt nach dem Prototyping?

Am Ende des Prozesses stehen keine fertigen Softwarelösungen, sondern aussagekräftige Erkenntnisse: Wie verhalten sich unterschiedliche Interaktionsschwerpunkte in der Realität? Wo brauchen Nutzer:innen Unterstützung? Welche Hypothesen haben sich bestätigt, welche nicht?

Die Prototypen selbst sind vergänglich. Der eigentliche Wert liegt in den Fragen, die sie stellen. Und in der Grundlage, die sie für eine spätere nachhaltige Produktentwicklung schaffen.

Unser Fazit

KI-gestütztes Prototyping ist für uns ein mächtiger Hebel, um frühes, klares und valides Feedback von Nutzer:innen zu gewinnen. Es erlaubt uns, Ideen in Rekordzeit greifbar zu machen, direkt zu testen und weiterzuentwickeln – ohne uns an der Illusion von fertiger Software festzuhalten.

Für die nachhaltige, produktionsreife Umsetzung braucht es weiterhin Erfahrung, Verantwortungsbewusstsein und sauberen Code. Aber für die frühen Phasen der Produktentwicklung gilt: KI macht uns schneller, interaktiver und bringt uns den Menschen näher, für die wir entwickeln.

Hast du Interesse, mehr darüber zu erfahren? Dann freuen wir uns, mit Dir darüber ins Gespräch zu kommen.